El otro día vi a una mujer cruzando la carretera no lejos del centro de mi ciudad, donde estaban sentados los trabajadores chinos, muchos de los cuales están construyendo el nuevo tren ligero de Tel Aviv.

Cuando los vio, se cubrió la boca con una bufanda y volvió sobre sus pasos, para poder cruzar la carretera por el otro lado. Su objetivo era claramente evitar pasar por delante de ellos.

Mientras tanto, en la sala de redacción del Yedioth Ahronoth los teléfonos suenan sin parar con llamadas de ciudadanos preocupados.

“Estoy cerca de una obra en construcción en Netanya”, gritó un hombre al teléfono. “Los chinos aquí están trabajando sin guantes y sin máscaras. Repórtalo rápidamente a quien tengas que hacerlo”.

También se les ha señalado en el aeropuerto. Aunque para ser honesto, no parece importar allí si la persona no importa es china, coreana o vietnamita. Si tienes un “look asiático”, nadie se acercará a ti.

Pero sobre todo, la epidemia de coronavirus es una tragedia china tanto a nivel personal como nacional. Personal por el terrible costo humano y nacional porque ahora a los ojos del mundo, todos los chinos son leprosos, ya sea que provengan de la ciudad de Wuhan, golpeada por el desastre, o de Beijing, o incluso que hayan nacido en San Francisco y nunca hayan puesto un pie en China.

Nacional porque los chinos parecen estar haciendo todo lo posible para combatir este nuevo virus, incluyendo la adopción de medidas intransigentes no vistas anteriormente, pero aun así hay una gran desconfianza, sospecha y rechazo a gran escala.

Es cierto que la desconfianza de Occidente hacia el régimen de Beijing no carece de buenas razones, pero los esfuerzos actuales del gobierno chino son verdaderamente sorprendentes y las imágenes que emanan de Wuhan y de toda la provincia de Hubei muestran una eficacia sin precedentes.

En pocos días se han establecido enormes hospitales; los aviones teledirigidos vuelan por los balcones de los rascacielos para tomar la temperatura de los residentes; las instituciones educativas, culturales y comerciales han quedado completamente inutilizadas. Todo se ha detenido.

De hecho, es difícil desterrar la idea de que el gobierno chino, a través del toque de queda extremo impuesto a Hubei, ha decidido realmente sacrificar ciudades enteras para detener la propagación de la enfermedad.

Para bien o para mal, ¿qué otro país en el mundo consideraría tales medidas draconianas?

Si alguien merece empatía y asistencia es el pueblo de China, esos civiles asediados y sus tragedias personales individuales.

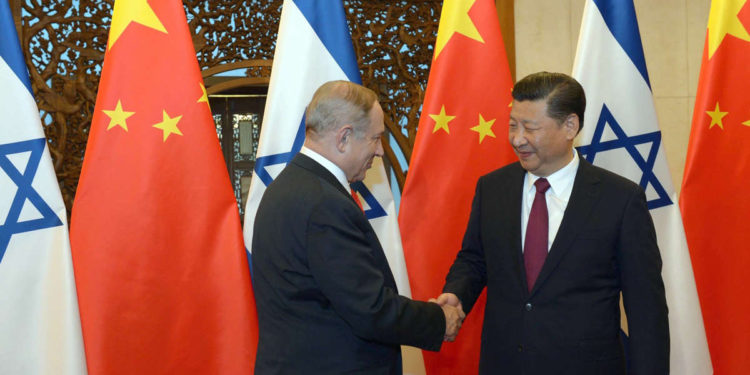

Israel puede ayudar, como lo ha hecho en el pasado en tiempos de crisis nacionales en el extranjero. Puede enviar suministros farmacéuticos, compartir información médica y biológica, y mantener vínculos comerciales y culturales en la medida de lo posible.

Y todos pueden también tratar de ayudar ofreciendo aliento y apoyo, aunque sea a distancia, y optando por no compartir las teorías de conspiración que proliferan en las redes sociales.

Y ciertamente no deben huir cuando se encuentren con una persona de origen asiático en la calle.

Una respuesta polifacética de Israel es vital, no solo para ayudar a prevenir la propagación del virus en todo el mundo, sino también para mostrar a los millones de chinos asediados que se mueren de hambre en sus apartamentos y se derrumban en las calles, aislados de todo contacto humano, que valoramos su heroísmo y el sacrificio que se les impone.

Porque en la oscuridad que ha descendido sobre miles de familias en China, las palabras y los hechos amables pueden ser un rayo de luz.