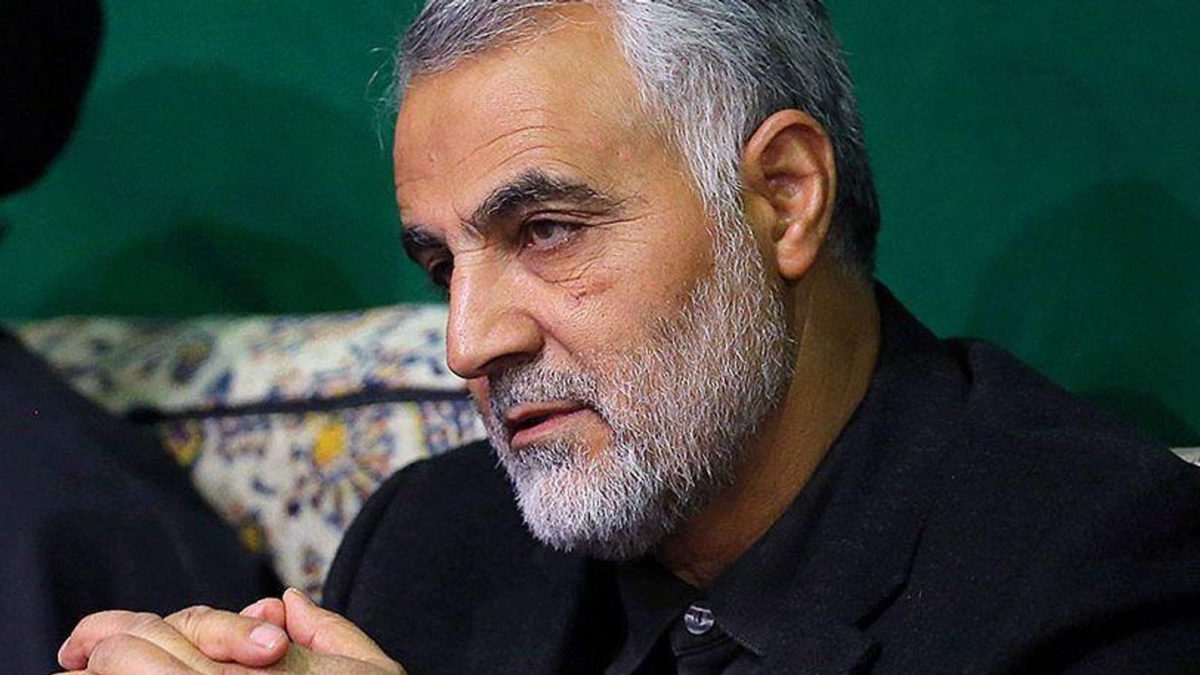

Al final de la nueva biografía de Arash Azizi sobre el difunto Qassem Soleimani, The Shadow Commander: Soleimani, the U.S., and Iran’s Global Ambitions, el autor nos cuenta que el verano anterior a la muerte de Soleimani, “el ex primer ministro de Israel Ehud Olmert habló de su antiguo adversario Soleimani en una entrevista radiofónica: Hay algo que él sabe, que él sabe que yo sé, que yo sé que él sabe, y ambos sabemos qué es ese algo”. Hizo una pausa y añadió: “’Lo que es, esa es otra historia’”.

Bienvenido a las sombras. Azizi interpreta los comentarios de Olmert como una amenaza, y quizás lo fueran, pero en medio de las apocalípticas y violentas amenazas lanzadas desde Teherán durante 40 años -dirigidas en su mayoría al país de Olmert- el ex PM israelí suena positivamente como un vecino. El odio de Soleimani hacia Israel era obsesivo. Muchas de las cosas que tocó llevaban el nombre de Quds (Jerusalén por su nombre en árabe): el cuartel de entrenamiento de Quds, la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y un par de operaciones en la guerra entre Irán e Irak.

Soleimani soportó una infancia rural dickensiana de vergüenza debido a las deudas familiares empobrecedoras y a los trabajos serviles. Pasó a tener un trabajo estable, una afición por el karate, un gusto por los trajes de moda masculina al estilo de Caraculo y una radicalización religiosa. Con la llegada de la revolución y la guerra entre Irán e Irak, buscó un compromiso cada vez más estrecho en el frente, como miembro de la naciente CGRI, una milicia “que creció hasta eclipsar y empequeñecer al ejército… La conducta tranquila y silenciosa de [Soleimani] no ocultaba su ambición. Planeaba hacer esta guerra suya”. Fue herido en la grandiosa Operación Camino a Jerusalén, que más modestamente liberó la ciudad de Bostan del control iraquí.

A la reconquista de Jorramshahr le siguió una serie de acontecimientos regionales que podrían haber puesto fin a la guerra: las victorias iraníes, el intento palestino de asesinar al embajador israelí Shlomo Argov en Londres y el consiguiente empuje israelí en Líbano para expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina. Para entonces, “Saddam estaba entre la espada y la pared”, por lo que retiró sus fuerzas de Irán y declaró un alto el fuego, una táctica para salvar la cara acompañada de su invitación a Irán para que se uniera a él en un frente “antisionista” contra Israel junto con los palestinos, Líbano y Siria. El fin de la guerra en 1982 habría permitido a Irán salir victorioso y salvar muchos miles de vidas, sobre todo porque las tácticas iraníes seguían implicando el uso de oleadas suicidas de hombres jóvenes, adolescentes y niños que servían como barreminas humanos. Sin embargo, el CGRI presionó urgentemente a Ruhollah Jomeini para que siguiera en guerra, exportara la revolución, derrocara a Saddam y destruyera a Israel. Jomeini siguió este catastrófico consejo hasta 1988, cuando un Irán derrotado aceptó un alto el fuego, dejando indemnes tanto a Saddam Hussein como a Israel. Humillado, Jomeini intentó restaurar su amenazante reputación ordenando la masacre de miles de presos políticos, la mayoría del grupo de oposición Mojahedin-e Khalq.

La guerra de Irak puso de manifiesto la intrepidez de Soleimani dentro de la dañada psique del joven. Su papel en las operaciones Amanecer 8 y Karbala 4 se ha señalado en dos ocasiones; ambas fueron debacles. La factura de carnicería de Karbala 4 y 5, de hecho toda la inútil guerra iraní contra Irak de 1982 a 1988, fue atroz -James Buchan la calificó como la mayor catástrofe ocurrida en Irán desde las invasiones mongolas-, pero en la visión del mundo de Soleimani no hubo desastre ni culpa.

El engrandecimiento y la tolerancia a la matanza que se sembraron en la juventud de Soleimani alcanzaron su mayor alcance en la destrucción de Siria para apuntalar el régimen de Assad y la casi destrucción del Líbano mediante el armamento de Hezbolá y el respaldo a sus ataques contra Israel. Soleimani también estaba especialmente orgulloso del papel del CGRI en el armamento de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina (PIJ) y en el entrenamiento de sus artificieros y oficiales de logística para llevar a cabo una guerra de misiles y ataques suicidas. Azizi ofrece un magnífico relato del atentado suicida de este último grupo en el restaurante Maxim de Haifa en octubre de 2003 y de la alegría en tiempo real del CGRI por el derramamiento de sangre desde la sala de seguridad de la Fuerza Quds en Damasco. “Mientras Yasser Arafat condenaba el atentado en los términos más enérgicos”, leemos, “los iraníes se mostraban exultantes por la credibilidad que les iba a reportar”.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el diplomático estadounidense Ryan Crocker abrió un canal diplomático con los iraníes para trabajar juntos contra Al Qaeda. Poco después, en enero de 2002, el presidente George W. Bush regañó a Teherán por formar parte de un “Eje del Mal”. En la mitología de D.C., la descripción que hizo el presidente de las élites de Teherán – “unos pocos no elegidos que reprimen la esperanza de libertad del pueblo iraní” y “persiguen las armas nucleares”- ofendió tanto a los iraníes que sus negociadores renunciaron y los diplomáticos estadounidenses vivieron un “momento traumático”. En el Departamento de Estado, Bill Burns estaba especialmente abatido.

Mi propia mente, muy pequeña, se asombra ante el hecho de que un régimen que mantuvo un flujo diario de insultos a Estados Unidos, con el “Muerte a América” coreado en su parlamento, mezquitas y escuelas, junto con la inmolación ritual y el pisoteo de la bandera estadounidense durante cuatro décadas, se haya replegado en un sillón de desmayo ante una simple referencia insultante en un discurso y haya descartado la posibilidad de trabajar juntos contra Al Qaeda -muchos de cuyos líderes supervivientes encontraron refugio en Teherán.

Tanto si Soleimani y su cohorte de la CGRI preferían asociarse con Osama bin Laden, como si las palabras de Bush fueron la causa, Soleimani se libró de la perspectiva de asociarse con Estados Unidos hasta que las negociaciones fructificaron en el segundo mandato de Barack Obama. El primer lugar de esa cooperación fue el apoyo al régimen asesino de masas de Bashar Assad en Siria, cuya supervivencia Obama se comprometió desde el principio de su presidencia a reconocer como un “interés” iraní que Estados Unidos acomodaría en su proyecto de una nueva arquitectura de seguridad regional. Esto “equilibraría” el mayor poder iraní, garantizado por Estados Unidos, contra el poder de los aliados tradicionales estadounidenses y los enemigos iraníes, incluidos Israel y los Estados del Golfo.

Sin embargo, el propio régimen iraní no fue unánime en su abrazo al brutal y corrupto tirano sirio. “Sabíamos que Assad era un dictador sin religión”, dice un miembro de la Fuerza Quds. “Algunos se quejaron de esto al principio. Pero cuando quedó claro que el líder había decidido personalmente esta estrategia, todos obedecimos”.

Para cuando la Primavera Árabe llegó a Siria, Teherán había decidido que este dominó baasista no debía caer, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y el ejército iraníes fueron apartados para entregar todo el proyecto pro-Damasco al CGRI. “Irán vincularía más tarde su intervención armada masiva en Siria con el surgimiento del ISIS”, escribe Azizi, pero “la evidencia sugiere lo contrario. Desde el mismo momento en que Assad se enfrentó a las protestas populares, la Fuerza Quds y Teherán estaban dispuestos a hacer todo lo posible para salvar el gobierno del Partido Baaz”.

El ISIS – “un grupo estadounidense-sionista”, en palabras de Soleimani- se convirtió en el objetivo del CGRI en Irak después de que los estadounidenses aceptaran retirarse. La guerra iraní dentro de Irak fue parte de una estrategia iraní decididamente imperialista de controlar tierras extranjeras a través de poderosas milicias que respondían a Teherán. Después de Hezbolá en Líbano vino Kata’ib Hezbolá en Irak, entre otros, que incluía mercenarios afganos y pakistaníes reclutados por agentes iraníes con dinero iraní -y más tarde estadounidense-. El antes discreto Soleimani se pavoneaba ahora por estos dominios en ruinas como un procónsul romano, viendo solo la orgullosa conquista -su base de comparación era la pobreza, la carnicería y las vidas cortas y brutales que se habían convertido en algo normal en Irán bajo el gobierno jomeinista.

Azizi es un hábil intérprete de los movimientos de Soleimani y un astuto analista de cómo el “mártir viviente” de Irán mintió, maquinó e instigó la horrible tortura y el asesinato de verdaderos revolucionarios y musulmanes en todo Oriente Medio y en cualquier otro lugar donde el alcance del CGRI lo permitiera. El supuestamente humilde y obediente patriota de Kerman buscó y consiguió autoridad en las más altas esferas de la estructura de poder militar y terrorista de Irán, y era el segundo hombre más poderoso del régimen en el momento de su muerte.

Aun así, algunas de las revelaciones de Azizi rozan lo sorprendente. Registra la orden directa de Soleimani para que un francotirador Houthi matara al expresidente Ali Abdullah Saleh de Yemen. En una obra de historia bien documentada, este dato no está anotado a pie de página, pero parece coherente con la insensibilidad de Soleimani, especialmente teniendo en cuenta los vínculos intermitentes de Saleh con Estados Unidos y Arabia Saudí. Sin embargo, ¿cuántos críticos de la acción estadounidense de matar a Soleimani conocían la orden de este de asesinar a un jefe de Estado extranjero, y además musulmán chiíta? Además, Azizi afirma que los disturbios de las milicias y el asedio a la embajada de Estados Unidos en Bagdad en enero de 2020 -casi un reflejo de Teherán en 1979- se produjeron por orden directa de Soleimani.

Azizi también es capaz de esbozar la compleja y cambiante gama de enemistades y alianzas anteriores a la revolución entre los iraníes de la diáspora. El devoto y astuto Sayyid Musa Sadr, nacido en Qom, ejemplificó en Líbano un modelo de poder blando patriótico: “uno de los trasplantes transnacionales más exitosos de una figura política en la historia moderna”. Azizi también sitúa a Ali Shariati, Mostafa Chamran y Ebrahim Yazdi en esta compañía. Si Teherán hubiera seguido el camino del poder blando chiíta, frente a su opción de exportar la revolución, podría ser hoy una potencia regional dominante y pacífica que goza de buenas relaciones con Washington y Occidente.

La muerte de Soleimani fue recibida con luto y júbilo dentro de Irán. Azizi describe la alegría de los sirios, cuyo país había sido asolado por el régimen del Baaz y sus señores iraníes. Los iraníes, especialmente los jóvenes y los que buscan la libertad, habrían recordado la violencia paramilitar contra los manifestantes que Soleimani había instado personalmente. También habrían apreciado que los misiles estadounidenses que lo incineraron les habían evitado su ambición final: “En noviembre de 2019, [Soleimani] pidió a algunos de sus hombres que estudiaran una candidatura presidencial”.

Con el telón de fondo de una historia sólida y un reportaje innovador, parece casi grosero señalar algunos errores de hecho en el excelente libro de Azizi. Richard Nixon fue congresista y senador por California, no gobernador, como escribe Azizi. Los hombres armados del Partido de la Falange Libanesa, y no el Ejército del Sur del Líbano respaldado por Israel, cometieron las masacres de Sabra y Shatila. Hay otros ejemplos de este tipo, ninguno de ellos importante.

Osama bin Laden merece, comprensiblemente, pocas menciones en el libro de Azizi, ya que los dos asesinos nunca se conocieron, y sin embargo, para comprender a Soleimani vale la pena compararlo con su coetáneo árabe (los dos hombres pueden haber nacido con menos de una semana de diferencia, en marzo de 1957; los historiadores discuten sobre las tres posibles fechas de nacimiento de Soleimani, y Azizi se inclina por la más temprana). Tenían mucho en común: una gran inteligencia, un don para la teatralidad y la oratoria motivacional, y patologías similares arraigadas en la humillación de los primeros años de vida. Ambos mostraban al mundo, y a sus confidentes más cercanos, unos exteriores modestos, humildes y de voz suave que enmascaraban un egoísmo despiadado y una sed de sangre.

Algunos paralelismos tienen su origen en las dos guerras regionales nacidas de la revolución islámica. La quema de las relaciones de Irán con su aliado estadounidense y el aislamiento diplomático provocado por la toma de rehenes de diplomáticos norteamericanos -además de la purga de su propio personal militar de alto rango (posiblemente superior a 12.000, según el historiador Abbas Amanat)- animaron a la Unión Soviética a invadir Afganistán y a Irak a invadir Irán, dos agresiones impensables si el sha hubiera estado en el poder. La yihad afgana formó a Osama como la guerra Irán-Irak formó a Qassem. Ambos psicópatas en ciernes experimentaron la matanza a una edad temprana, y las visiones del mundo de ambos hombres se formaron durante las barbaridades de esas guerras, ambas consecuencias de una revolución que fue un desastre no solo para Irán sino para múltiples países vecinos, pero que todavía se trata a menudo como una consecuencia de alguna manera necesaria y deseable del gobierno del sha, de la que se supone que Estados Unidos tiene una gran parte de responsabilidad.

Formados por las consecuencias de la revolución iraní, Bin Laden y Soleimani se convirtieron en héroes de la yihad antiestadounidense de nuevo cuño, dirigiendo campañas de relaciones públicas vívidas pero divergentes. A mediados de la década de 2000, Bin Laden dejó de aparecer repentinamente en los vídeos de propaganda de Al Qaeda al aire libre. El muyahidín de ojos saltones, criado en el lujo de Arabia Saudí, parecía disfrutar de una imagen de soldado, trepando por las rocas para la cámara con su compañero Ayman al-Zawahiri, o cargando su mochila y su rifle ruso por el escarpado terreno de Afganistán durante la guerra contra los soviéticos. Un video de un Osama fuertemente armado y Ayman bajando por un barranco, pisando como cabras montesas mientras predica la yihad a la cámara, probablemente alteró su afición por el teatro al aire libre: La leyenda dice que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos pasó el clip por botánicos, geólogos y lepidopteristas, que estudiaron las formaciones rocosas, el canto de los pájaros en el fondo, las mariposas y la inclinación del sol, y se dice que identificaron casi con el día y el kilómetro cuadrado exactos el lugar de la provincia de Helmand donde se rodó el clip. Bin Laden se adaptó rápidamente a un formato más prudente de espectáculo de marionetas Punch-and-Judy en el que hablaba dentro de una especie de pequeño escenario dentro de una tienda de campaña con un fondo de tela de colores, hasta que más tarde prescindió por completo del vídeo en favor de las maledicencias de audio.

La trayectoria de Soleimani en lo que respecta a la discreción frente al acicalamiento fue la contraria. Después de 20 años en la sombra, alcanzó su punto álgido en Irak, Siria y Yemen, y parecía disfrutar de la protección de facto del poder estadounidense tras el acuerdo nuclear de 2015. Sus amenazas se volvieron más audaces, prometiendo una “intifada sangrienta” en Bahréin en junio de 2016 y burlándose del presidente Trump en un famoso discurso jactancioso en julio de 2018. Inmortalizó promiscuamente las visitas a sus milicianos en Irak con selfies. Mientras que Bin Laden sabía que estaba siendo perseguido, Soleimani parecía confiar en que no lo estaba. Azizi cita a Ryan Crocker para observar que el general “permitió que su ego superara su juicio… El comandante en la sombra salió de las sombras. No vivió mucho tiempo más allá de ese mundo de sombras”.