El COVID-19 ha tenido altibajos. Al principio se nos advirtió de que podría ser una catástrofe al estilo de la peste negra; resultó ser más bien una temporada de gripe muy grave, con una mortalidad tal vez dos o tres veces superior a la de una gripe normal, concentrada sobre todo en las personas mayores, un coste social no trivial, pero aun así una situación manejable.

En varios momentos, también parecía que estábamos fuera de peligro. La sombría experiencia de Nueva York a principios de 2020 no se repitió en la mayor parte del resto del país. Más bien, la ola inicial llegó y se fue de forma mucho menos dramática, y la gran mayoría de las personas no se infectaron o no enfermaron gravemente.

Pero el COVID tiene una forma de burlarse de las predicciones. Porque, tras una breve pausa, se reanudó: primero en el verano de 2020 en el sur, y luego, más tarde, en todo el país.

A finales de 2020, las vacunas entraron en funcionamiento. Estas nuevas vacunas parecían funcionar, ya que los casos no tardaron en disminuir. Por supuesto, la disminución de los casos también podría haber sido simplemente un evento casual basado en el aumento y la disminución natural de los casos en cada pandemia. A principios del verano de 2021, sin embargo, las cosas habían ido tan bien -ya sea por las vacunas, la inmunidad natural o una combinación de ambas- que Joe Biden declaró más o menos la victoria sobre el coronavirus.

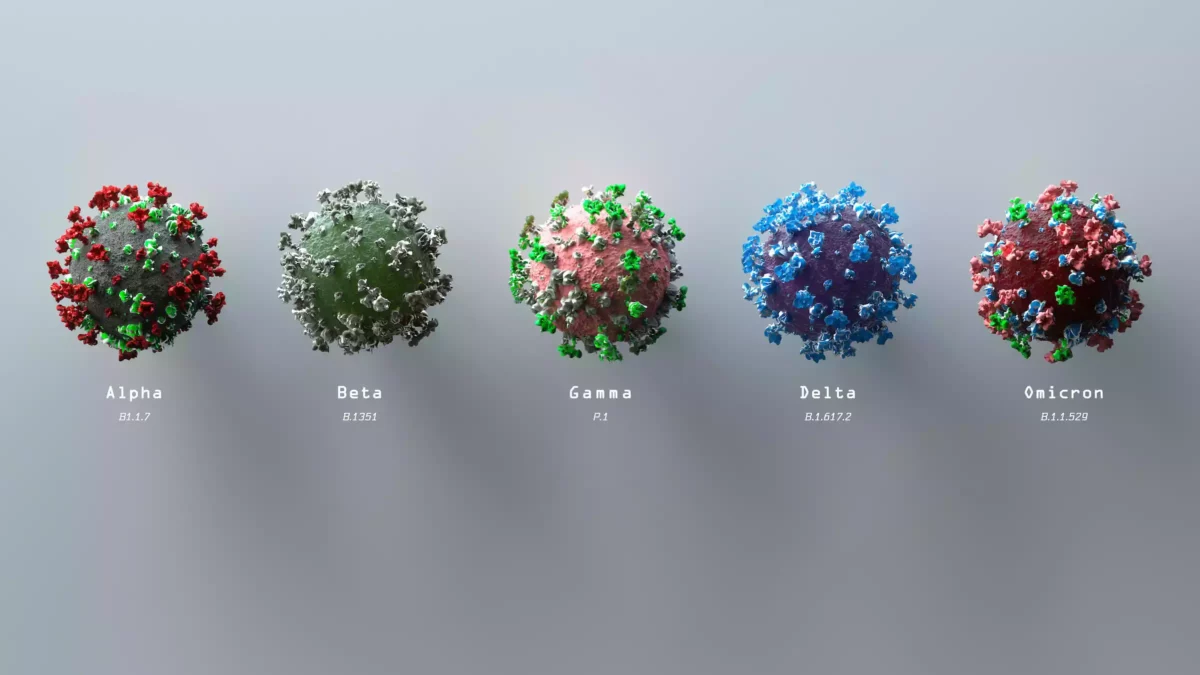

Entonces, a pesar de la generalización de las vacunas, llegó la oleada Delta. Se nos dijo que las vacunas prevenían la muerte y la enfermedad en altas tasas, pero los totales de mortalidad con Delta superaron los de las oleadas anteriores. Los trucos estadísticos hicieron que esto pareciera una “pandemia de los no vacunados”, sin embargo, eso solo se debió a que las estimaciones incluían casos de antes de 2021, cuando había menos gente vacunada, y muchos se contagiaban de la variante Beta, más temprana (y más mortal).

Ninguno de los datos se ajustaba realmente a las afirmaciones sobre la eficacia de la vacuna. Uno esperaría al menos un descenso significativo de los casos, y ciertamente de las muertes y hospitalizaciones, si la vacuna fuera realmente efectiva en un 95 % y algo así como el 75 % de los adultos se vacunaran. Resultó que las vacunas perdieron eficacia rápidamente y apenas hicieron mella en la propagación del Delta. Los promotores de la vacuna (y los mandantes) prometieron demasiado y no cumplieron, y siguen haciéndolo.

Luego llegó Ómicron. Apareció por primera vez en Sudáfrica y, al parecer, se extendió a lo largo y ancho, desplazando a Delta allí y ahora también en Estados Unidos, donde actualmente representa el 78 % de los casos de COVID. Nueva York ha registrado recientemente el mayor número de casos de COVID de su historia.

Pero en Sudáfrica ocurrió algo peculiar. Las muertes no aumentaron. Las hospitalizaciones se produjeron en tasas significativamente más bajas que en olas anteriores. La mayoría de las personas tenían síntomas de resfriado. Estos datos son fácilmente comprobables. Del mismo modo, en el Reino Unido, a medida que los casos han aumentado, las muertes se han mantenido estables, y tal vez pronto disminuyan a medida que Ómicron desplaza a los últimos de Delta.

En otras palabras, la aparición de Ómicron forma parte de la evolución normal y esperada de los virus: hacia una mayor transmisibilidad y una menor mortalidad, un proceso llamado deriva antigénica. Al parecer, una cepa mutada similar acabó con el virus de la gripe española.

Incluso cuando parece que los tratamientos con anticuerpos monoclonales desarrollados para mitigar oleadas anteriores de COVID podrían no ser útiles para tratar la variante Ómicron, continúa la presión para mantener las antiguas vacunas desarrolladas para combatir las cepas anteriores de COVID. Esto no es realmente lógico. Si los anticuerpos desarrollados para combatir el virus anterior una vez que aparece no funcionan como tratamiento, ¿por qué un proceso similar para crear dichos anticuerpos a través de vacunas funcionaría en el pretratamiento?

Por supuesto, hay mucho dinero en estas vacunas. Y existe una fuerte antipatía a admitir errores de enfoque e imaginación entre el estamento médico. Incluso sin abordar la cuestión de los riesgos de las vacunas, estas deberían, como mínimo, hacer realmente algo útil.

Las vacunas no parecen hacer mucho para detener la propagación; en Dinamarca, las tasas de infección de Ómicron parecen ser casi las mismas entre los vacunados y los no vacunados. De hecho, hay algunas pruebas de que la enfermedad previa o el hecho de recibir las vacunas hace más probable que alguien se contagie de Ómicron.

La presión por las vacunas es cada vez más draconiana, incluso cuando la bendición de una variante de COVID aparentemente mucho más segura está sobre nosotros. Contraer Ómicron puede implicar algunas molestias, pero también las vacunas, y Ómicron parece un orden de magnitud menos mortal que las cepas anteriores. Algunos estudios dicen que tiene entre 30 y 40 veces menos probabilidades de causar hospitalización y muerte que las variantes anteriores.

Sabemos que la infección previa con otras cepas parece proporcionar una inmunidad duradera contra la reinfección y al menos cierta inmunidad entre las cepas Beta y Delta. ¿Funcionará esto con Ómicron? Quizás sí y quizás no. La ineficacia de la infección anterior (Beta y Delta) para prevenir la Omicron puede aplicarse en ambos sentidos, dejando a los que contraen la Ómicron teóricamente vulnerables a las cepas anteriores.

Pero, al igual que con Delta, Ómicron puede acabar con otras cepas del coronavirus, aunque los anticuerpos creados en respuesta a él no lo ataquen directamente. Este fenómeno se conoce como interferencia viral. Si Ómicron interfiriera y superara a las demás cepas, el mecanismo podría resultar irrelevante, si su rápido crecimiento y propagación privan a las cepas más antiguas y peligrosas de COVID de un huésped. El efecto en toda la población proporcionaría una protección significativa para todos. Algo así -la aparición de una nueva cepa menos mortal del virus- es lo que finalmente detuvo la gripe española. El virus persistió en este estado debilitado y endémico, pero nunca repitió las cifras de mortalidad de 1918.

En otras palabras, si Ómicron desplazara a las variantes Beta y Delta debido a su alta infecciosidad por un coste muy modesto en términos de resultados de la enfermedad, Ómicron sería como una vacuna aérea, aunque de origen natural. Y proporcionaría beneficios sustancialmente mayores y más rápidos que las costosas y controvertidas campañas de vacunas de ARNm actualmente en curso.

Aunque los efectos reales y el curso de la enfermedad parecen ser ortogonales a las actitudes de los responsables de las políticas públicas, la verdadera eliminación de casos, hospitalizaciones y muertes haría que su presión para continuar con el enmascaramiento y la vacunación obligatoria fuera cada vez menos defendible.